水井坊博物馆:刘家琨镌刻的时光诗篇

2025年3月4日,中国建筑师刘家琨荣获普利兹克奖的消息震动建筑界。这位以“常识与智慧”重构空间的设计师,用一座座扎根地域文化的建筑,诠释了“建筑应揭示地方内在品质”的深刻理念。而位于成都水井坊历史文化街区的博物馆,正是其设计哲学的集大成者——600年酿酒文明与当代建筑智慧悄然缝合。

一、街区共生:以“缩小的尺度”缝合历史

水井坊博物馆的建造始于一个矛盾:如何在保护文物遗址的同时,避免新建建筑成为街区的“入侵者”?刘家琨的答案是从传统民居中提取空间基因。

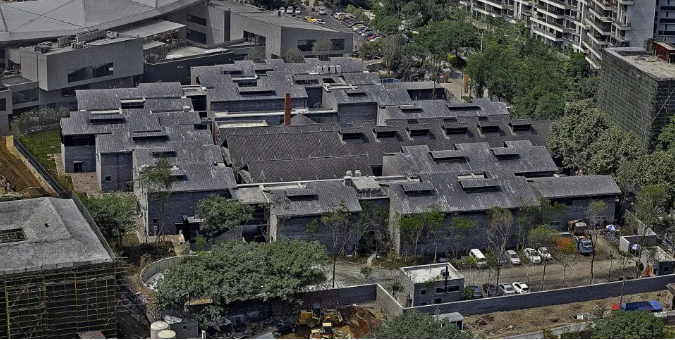

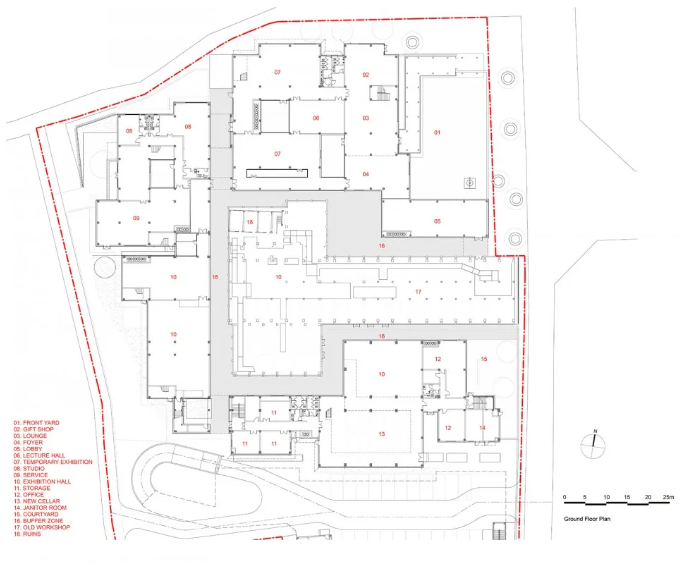

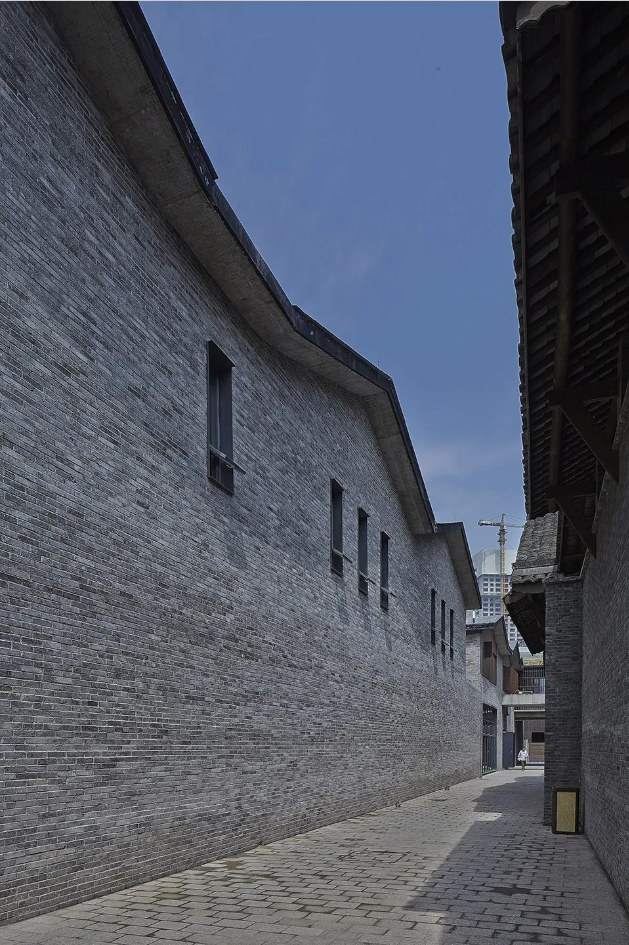

建筑整体以聚合的小体量替代大体量空间,通过错动、退让的手法柔化边界。沿水井街设置的矮墙与入口庭院,用旧砖铺地延续市井尺度,入口高度甚至接近普通民居门楣,这种“退一步”的设计让博物馆从街巷中自然生长而出。屋顶设计更见巧思——以周边民居重叠的坡屋顶为原型,通过连续折线的变形,形成与街区一致的“第五立面”,远观时金属屋面与青瓦民居浑然一体,近看却暗藏现代建筑的精致细节。

二、新旧共处:“合抱”姿态下的活态保护

博物馆的核心是民国木构酿酒作坊与明清遗址的原地保护。刘家琨没有选择复刻传统,而是以“衬托”为原则,在新建部分与遗址区之间留出保护带,模仿老民居的街巷格局,形成“合抱”之势。这种设计既避免了新建建筑对文物的压迫感,又通过纵横交错的路径将遗址、作坊与展厅串联,让参观者仿佛穿行于不同时空的酿酒场景中。

材料选择上,建筑师以当代材料“转译”传统:再生砖替代青砖,重竹模仿木板,而VMZINC®钛锌板则成为衔接历史与未来的关键媒介。这种灰色金属板材表面形成的蓝灰色钝化层,既呼应小青瓦的色彩,又以轻盈的质感暗示现代性。更巧妙的是,新厂房采用清水混凝土与单向梁框架结构,与老作坊的木构架形成材质对话——传统工艺在老厂房中延续生产,当代工艺则藏于新建筑之中,两者通过“狮子口”采光口共享相同的通风、光照条件,让酿酒所需的窖菌环境得以完整保留。

三、流线叙事:在空间中阅读时间

博物馆的参观流线堪称一场时空交错的沉浸式体验。设计以“酿酒工艺顺序”与“从传统到当代的时间线”双线并行:参观者沿架空栈道掠过仍在发酵的酒窖,脚下是明代晾堂遗址,眼前是现代包装车间;穿过古井庭院与牌坊天井,光线由幽暗渐次明亮,空间节奏如酿酒工序般张弛有度。

特别值得称道的是生产与参观的共存。栈道系统将人流与酿酒作业完全分离,既保证参观安全,又让传统工艺的生产过程成为“活的展品”。遗址区北侧的酒文化中心更以灵活的天井空间组织临时展览与学术活动,独立的出入口设计使其可脱离主馆独立运作,这种“功能复合体”的理念,让博物馆真正成为社区文化生活的枢纽。

四、结语:建筑的智慧在于“不争”

刘家琨曾说:“建筑应该像树,根扎在土地里,枝叶自然生长。”水井坊博物馆正是这样的存在:它不刻意追求标志性造型,却以精准的空间操作缝合了历史与现代;它不用昂贵材料堆砌文化,却以再生砖、钛锌板等普通材质构建出深沉的场所精神。这种“不争”的设计哲学,或许正是普利兹克奖所推崇的——建筑不是自我表现的舞台,而是连接过去与未来、个体与社区的桥梁。

当阳光穿透“狮子口”采光口,在混凝土墙面投下斑驳光影,我们看到的不仅是一座博物馆,更是一个关于“如何尊重传统、如何创新未来”的永恒命题的答案。

如果您对钛锌板或金属屋面还有其他疑问或者期待,欢迎和我们进一步沟通。